hello,hello.

my name is Shinji.

can you pick up my voice in the big sea of star?

黄昏の夢

theRedworld & Trueblack.

text_04 >>knock'n on your mind

written by R2

ティーンエイジャーがアメリカンドックを頬張って歩く通りに、

そこにミスターチップがいた。

彼は今日だけ一人だったので、

向こう側で時計台を見上げていた少年を呼んだ。

チップは少年に「このお金をあげよう」と言うと、

(その札束は、彼が一ヶ月かけて稼いだものだ)

ウォークマンを耳にあてて、

コーンスープの待つ家に帰った。

テンカワアキトが起きた。

そのとき丁度ラピスは、彼の腹に頭を乗せて、手を握ったまま眠りについていた。右の耳と頬が感じたわずかな彼の身じろぎがラピスを眠りから半分だけ覚ま

す頃には、リリィが気を利かせてブリッジに一度戻ったルリ、隣の部屋で作業していたイネスに連絡を入れており、三人は意識を取り戻したアキトに、同時に

会った。

先ず、ラピスの体が飛んだ。

鈍いけれどもスカッとする音を立てて跳ね上がるバレーボールのように、ふわりと浮き上がる。そのまま一瞬唖然としたルリの脇を抜けた彼女は、クレーン車

に振られた鉄球のように、たった今閉まったばかりのドアに叩きつけられた。随分と派手な音が聞こえた。

「やめろ!やめてくれ」

誰の声? ルリの目の前で突然動き出したテンカワアキトは、彼女が今までに聞いたことのある同じ声よりも幾分か、悲痛さの増した声でそう叫ん

だ。そして長い意識不明の状態を考慮するならば、随分と力のある足でベッドのフットボードをがむしゃらに蹴りつける。簡素な空色の寝巻きの下の足が内出血

を起こしたのではないか、と彼女は持ち主に随分と乱雑に扱われている二本の足を心配した。

よく見れば血が滲んでいた。

「リリィ、人を呼んで!」

イネスはそう言い捨てて、鎮静剤か何かを取りに行ったようだ。ルリの細腕では、周囲を考えることを忘れた彼を抑えることなどできないと思われたので、一

人何も考えずにじっと立っていた。ふと見れば、彼の目が大きく見開かれている。心なしか茶の指した黒の瞳孔と、赤い線が幾重にも重なった白眼が、あれはわ

ずかな怯えだろうか? 怯えを現しているような気がした。一拍の間の後に、ルリはつい、くすりと笑ってしまった。

病室のドアが開いて、イネスが疲れた顔で部屋から現れた。ドアが開く際に立てた音が重なって、自分の吐き出した息が、不安によるものか安堵によるものか

は解らなかったが、ルリはイネスに詳細を尋ねることにした。突如暴れだしたアキトを前にしたルリは錯乱状態で、何名かの保安部と近くに居た男性クルーにア

キトが取り押さえられるまで、何が起こっているのか把握できていなかったのだ。艦長という職についている者としては失格だったかもしれないが、どこか仕事

よりも感情を優先させた自分が、少し誇らしくもあった。それは、心配という大きな感情の前では霞んでしまう、本当に小さなものだったけれど。

テンカワアキトはどうやら、火星の後継者に捕まっていた期間の人体実験の記憶をリフレインさせたようだった。そして今のアキトの発作は、ナノマシンを外

部から除去、摘出したことに原因があるらしい。イネスは診察室に置いていたホワイトボードを廊下、ルリの前に持ってくると、どこか心地よい音とともにマ

ジックのキャップを取り出して走らせた。

「アキト君の中にあるナノマシンのほとんどは、自分の役割に酷く忠実で、役割を全うできない量にまで体内のナノマシンが減少したと感知したら、一定量に達

するまで分裂を繰り返して増え続けるようなの。原因はそれ。急激に減ってしまったナノマシンを補充するために、異常な勢いで活性化したのよ。恐らく最初に

このナノマシンがアキト君に打たれたときにも、これと似たような症状が起こったと推測されるわ」

イネスは一度唇を結んで、注意して見なければ解らない程度に目元を痙攣させた。そして少しばかり小さく口を開いた。

「良かれと思ってやったことが、完全に裏目にでた形になった。私の、責任ね…」

医師として向き合った彼女の責任と、科学者として向き合った彼女の尊厳と、何かもう一つ、何かが混ぜられた顔をして言う。ルリは無意識のうちに、まるで

何も出来なかった自分と、その何かを見せたイネスに対して複雑な感情を抱いた。

イネスとルリはお互いの顔を見ないように気を使いながら、ラピスの寝させられた部屋へと向かった。外傷も心配だったがそれ以上に、彼に突然、恐らくは初

めて蹴られた彼女の心の傷が心配だった。

見えない。

聞こえない。

味もしない。

匂いもしない。

感触なんてない。

そのとき彼女は、彼女にとってのテンカワアキトになった。

ラピスラズリは視覚と触覚に異常をきたしていた。身体の内側に閉じこもった、と表現すれば良いのだろうか。外の世界に対して一切の興味を失ったようで

あった。一日に部屋から出るのは一度、ミナトととる昼食だけ。そのミナトですらラピスの声を聞くことはほとんど無くなった。ミナトが悲しそうな声で彼女の

名を呼んだときだけ、彼女は頬を大げさに持ち上げて笑うのだ。

イネスが言うところによると、ラピスが元の状態に戻るためにはテンカワアキトの覚醒が不可欠らしい。自分の中に閉じこもったラピスが外に出てくるために

は、テンカワアキトの"許し"が必要らしい。その話を聞いてミナトは、先日「ごめんなさい」の概念を教えたばかりの自分を酷く責め立てていた。アキトに蹴

られた自分は彼に嫌われたのではなく、叱られたのだと曲解したのだった。

アキトとラピスが人間らしい反応を返さなくなってから、リリィは積極的にクルーとコミュニケーションを取ろうとしなくなった。

コツ、コツ、コツ。カツン。

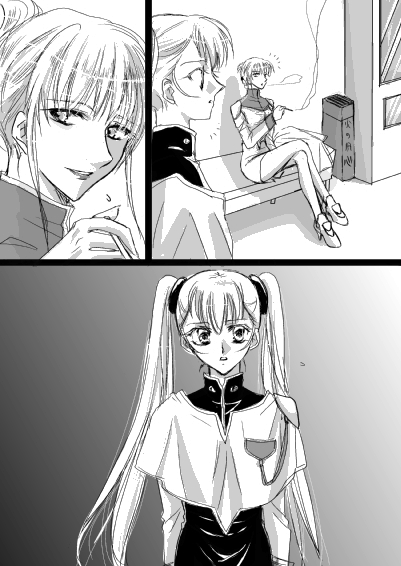

最近あまり眠れない。どうも自分を心配してくれているらしいハーリー、サブロウタを袖にして、ルリはなんとなく、あまり人の居ない区画の小さな休憩ス

ペースまで足を運ぶ。先客が居るようで、ナデシコ内ではあまり馴染みのない煙草の煙が漂っていた。先日17歳になったばかりのルリは普段、煙草の特に副流

煙には気を使っているのだが、今日ばかりは気にせず休憩室に入る。今日だけ、ジャンクフードを食べたい気分だったのだ。

白い白衣を脱いで、赤いブラウスを着ているイネスが居た。煙草を吸っていたのは彼女らしい。狭い部屋にこもる煙越しに見たせいか、幾分か彼女のブロンド

の髪がくすんで見えた。あまり会いたくなかった。

「煙草の煙は苦手?」

どうやら私は、嫌な顔をしていたようだ。ルリは表情を変えないように勤めつつ、合わせることにした。

「あんまり好きじゃないです」

そう、と言ってイネスは手に持っていた煙草の火を潰したが、切ってあった空調のスイッチを入れようとはしなかった。ルリ自身も、部屋を漂う煙は少し必要

かなと思っていた。

「地球には連絡がつかない、アキトさんは回復の目処が立たない。ラピスは引きこもっちゃうし」

ふと思えば口をついて言葉が零れる。相談でもないし、愚痴ともどこか違う。現状の確認だろうか。自分は未だ実感を持って現実と接していないようだ。

イネスは口を開きかけたが、一度動きを止めて再び煙草を取り出す。ぼんやりとした目でちらりとルリを見たので、ルリは良いですよ、と言った。また少し、

ブロンドがくすんだ。

妙に味の濃いハンバーガーが、不思議と美味しかった。

黄色い頭巾を被って、黒い革靴を履いて。

白い指輪をして、青い首飾りをつけて。

声色を変えて少女は言いました。

「たべちゃうぞ」

食べた後に、赤い口紅をひきました。

「艦長、元気出してください」

昼食をとって、メインブリッジで頬杖をついていたルリに、下の方から声がかかる。ハーリーだった。ルリは自分の眼が鋭くなっているのを自覚していたの

で、なんとか和らげてから、大丈夫ですよ、と言おうとした。

失敗した。

「艦長、艦長。本当に大丈夫なんですか? 無理しないで休んだほうが」

一度、目をぎゅっと瞑った。そしてハーリーの方を向いて言う。今度は上手く和らげることができた。

「大丈夫です。心配いりません」

それでも、声色は作ることができなかった。普段以上に怜悧な声に、ハーリーは少し縮こまった。ハーリー君を責めているわけでは、と言いかけてルリは口を

閉じる。ハーリーもそれは解っているだろうし、次で声色を上手く変える自信がなかったので、結局何も言わないことにした。

ルリは口の動きだけでありがとうと言った。声は出さなかった。

断末魔の叫びが聞こえた。

他に音がなかったので、遥か遠くまで聞こえた。

遥か遠くまで聞こえたので、

遥か遠くの人々も、怖くて耳を塞いだ。

ナデシコBはとても静かだ。静かすぎて、どこでも足音が良く響く。普段声の通る人が口ごもり、あまり話さない人は口を開かない。小さな音が周囲の注目を

惹き、内緒話が皆に聞こえる。

アキトの関連の事情を知る者は主要だったクルーのみに留まったが、空気自体が伝染し、いつの間にか言葉を発しづらい空気が漂っていた。ハーリーとユキナ

の空元気だけがブリッジの少し上を漂っていて、眼前のモニターには地球がぽっかりと浮かんでいた。青い地球に白い雲がかかる様が妙に無表情。今の状態のま

ま地球に着陸するのは危ういかもしれない、なんて、艦長としてぼんやりと考えた。左手でついていた頬杖を、右手に替える。

今度はアキトのことを考える。

第2新東京はとても静かだ。ざあざあと強い雨が降る中で、ワイシャツを肌にべたつかせた少年がベンチに座っている。目を瞑っている。口を閉じている。学

生ズボンがますます黒さを増している。

疲れた顔の人が歩く中で、イヤホンが濡れたせいか音が割れた、エルガーを聞いている。シンプルに繰り返すメロディの、感情豊かな音に合わせて、少年シン

ジはこっそりと足でリズムをとった。灰色の空の下の、灰色のビルと、灰色の人たちに囲まれた中で、そのリズムが誰かの耳に届くことはない。

断末魔の叫び声が途切れた。

近くの人が耳から手を離したので、遠くの人々も耳から手を離した。

遥か遠くの人々まで耳から手を離したので、

遥か遠くの人々にも、もう一度断末魔の叫びが聞こえた。

目を瞑って、耳元で聞こえる旋律に身をゆだねていた。ふとすれば、両手がチェロを弾く形をとってしまう自分に注意しながら、シンジは嫌なことを忘れる。

残念なことにここは公共の場なのだから。

今朝は、少し夜更かししたせいか、家を出る時間が遅くなった。遅刻しないようにと駆け足で出ようとして、門の前で小父さんと会ってしまったのだ。気まず

い僅かな沈黙の後に、お互い視線を逸らしてすれ違う。陰鬱な気分がそのままでは走る気にもならず、結局学校にも間に合わないだろう。その足でシンジは、ふ

らふらと少し遠くまで歩いて、清閑な公園に来ていた。空き地と表現したほうが良いかもしれないが、小さいながらもベンチがあったので、シンジはここを公園

と呼ぶことにした。風ががなりたてる音も、水が跳ねる音も聞こえない。

こっそりと、先人チャイコフスキーに敬愛の念を抱くことにした。

昨晩は星を見ていた。突然現れて、5時間後には観測機器に影すら映らなくなってしまったUnidentified Flying

Objectに沸く級友たちの声を聞いているせいか、ぼんやりと空を見上げていた。初めて真剣に見た空は随分と表情豊かで、軽い笑いを誘う。元々"そんな

モノ"を探そうと思って見上げた訳ではなかったので、じっと空を見つめていた。風景を風景として捉えることはあっても、視界いっぱいに広がるその全てを凝

視したことはなかった。目まぐるしく色を変えるその世界に、彼は心の中で小声で話しかけた。返事は返ってこなかったけれども、また空が表情を変えた。

担任の先生が学校に来なかった僕を心配したらしく、電話がかかってきた。

叱られはしなかったが、迷惑そうな目で見られた。

ショスタコーヴィチの流れるイヤホンを外して、シンジは突然机の前に立ち、話かけてきた相手の顔を見た。

今は昼休みで、昨日買った空の本。星の本をぼんやりと眺めていたのだけれど。普段は休み時間にわざわざ、シンジに話かける人はいない。

「佐々木さん、何か用事?」

佐々木サクカ。

「えっとえーっとね? 碇君ってさ、星とか星座とか宇宙とかに実は興味あったりするヒト?」

今年からクラスが一緒の人で、一度だけ掃除当番が一緒になったことがあったような。

「いや、別にそういうわけじゃ…」

今まで一度も話したことはなかったはずだ。

「じゃあさ、なんでそんな本読んでるの?」

たしかバスケ部所属。

「これ?」

「そう、それそれ」

シンジはページをめくろうとしていた右手を本の下に入れた。

「あ、わかった! 碇君もあれ? ユーフォーがどうとかいうの。見た目を裏切ってゴシップ好きなんだねー。意外意外」

サクカは目線をシンジの斜め後ろに向けながら言った。週刊誌を開いて騒いでいる集団があるようだった。シンジは言い訳しようと少し口を開いたが、上手く

説明する言葉が見つからなかったのでそのまま閉じた。少し、そういうものに乗せられていたというのも否定できなかった。

「ああ、でもヘンに難しい本読むんだね。碇君もああいう雑誌買ってくれば良かったのに。その辺で売ってるのは今みんな特集してるもん。こんな本委員長でも

読まないよぉ」

一人でからからと笑った。シンジはぼんやりとサクカの顔を見つめた。誰かと話をするときにその人の顔を見るのは、随分と久しぶりのような気がした。

「そうかもね。ちょっと後悔してる」

これは本音だ。明るい、軽い調子の本を避けて買ってきたせいか、専門書だったようで随分と難しいのだ。普段と違って、さほど口は重たく感じなかった。

「へへぇ、そういう本だったら私は直ぐ読むの止めちゃうけどなぁ。なんか疲れちゃうし」

両手を首の後ろで組んだ。妙に様になるな、と思う。シンジは同時に、自分がやっても不似合いだろうなと思った。

「うん、僕も疲れてる。でも他にやることがないからね。仕方なく」

そうして少しはにかんだ。自嘲も混じっていただろうけれど、誰かと話すことを楽しいと思うそれもあるだろうか。

「うんうん、やっぱ疲れるよね。でも今日、碇君やることないって…そういえばお弁当は?」

シンジは少し痛そうな顔をした。そこをつつかれたか、という表情で、辛そうな感じは持っていないと、彼女に見えただろうか。

「昨日学校サボった罰。今日は弁当抜きだってさ」

シンジがそれを言ったっきり、会話に少し溜めができた。全然辛いものではなくて、少し皮肉が混ざっていたのだけれど。

その少しの間の後に、サクカが今までよりも少し小さめの声を出した。

「じゃあさ、近くのパン屋さんに一緒に行かない? 実は私もお弁当忘れちゃってさー」

二人でこっそりと抜け出すことになった。

声を出さず、声を出さずに。

ゆっくりと弓を弾く。

息を殺し、息を殺して。

ゆっくりと弦を掻く。

彼女はその弦の上をすべり。

その弓につれられて。

踊る、踊る。

シンジとサクカが連れ立って入った小奇麗なベッカライ。狭い店内と、入り口から目の色が見て取れるレジに立つドイツ人の老婦人。吸い込んだ焼きたてのパ

ンのにおいの後に、控えめに耳に入ってくるシュトラウス。

「良い趣味のお店だね。初めて来た」

シンジは彼にしてはであったが、随分と気を良くして言った。

シュトラウスの特に、ドン・キホーテがお気に入りだった彼は、並ぶパンの味を見る前にこの店を気に入ってしまった。しばらく弁当もない事だし毎日ここに来

ることになりそうだ、と彼は思った。

「うん? それはレンガの壁かな。それともあそこの置時計とか?」

彼女の物言いに、シンジは苦笑する。

シンジはアンティークに関しては造詣がない。流石に自分の趣味を、単純にアンティークの一言で片付けられては適わないし、アンティークを趣味とする人た

ちにも失礼だと考えたシンジは訂正しようとしたが、突然店内に老婆の声が通った。

「ドン・キホーテかい?」

「ええ」

シンジは短く答えた。

普段なら、客の会話に突然割り込む類の店員に嫌悪感を抱くところだったが、この老婆には特に持たずに返事ができた。隣にいる、彼女のおかげかもしれな

い。

非現実的な話に胸をときめかせ。

非現実的な夢に心を奪われ。

非現実的な未来を語り。

そして今、私の手を握る少年の。

細い指先に恋をする。

老婆と言葉を交わして初めてシンジは、この老婆はほとんど耳が聞こえていないことを知った。しかし彼女の毎日の楽しみは、このカウンターに座ってクラ

シックを聞くことだと言う。

煉瓦と観葉植物の間に、目立たぬように置かれたスピーカーから流れる音が作り出す、空気の波。目に見えぬ拍。シンジは今まで漠然と、耳が聞こえない人物

は本当に音楽を楽しむことが出来ないと思っていた。ただ、五感に不自由な人間が近くに居なかったからなのかもしれないと、今は特別考えることもなしに思

う。

ただ、声を少し大きく、唇をはっきりと動かすだけで、何一つ不自由を感じることなく会話をすることができた。音楽という共通の話題があったからだろう

か。それはあまり関係のないことなのだろうか。

僕達の眼には黒い空洞がぽかりと開いている。

僕達は普段それを忘れて。

透明なガラス玉に映った世界が、見えている気になっている。

僕は声を聞く。

この日から丁度一ヵ月後。

一人黙々とヴィヴァルディを聞くシンジを尋ねて、一通の手紙がやってくる。

差出人は碇ゲンドウという。

|