──はじめに──

ありえないコラボレーションですが、ようやく文章に出来ました。つっこみどころもあるかと思いますが、どうぞご了承ください。

ありえないコラボレーション

「人形遊戯」(前編)

ローゼンメイデン×空の境界

side1 【ドールは何体出てくるかな?】

突然、廃棄されたガラクタの山から三つの影が勢いよくはじき出された。

「きゃあ!」

小さな悲鳴を上げつつ、三つの影はそれぞれに身をひるがえした。赤い影はくるりと回転してふわりと着地し、緑色の影はガラクタの一部を蹴って何とか着地を果した。三つ目の黄色の影は──なぜか一向に降りてこない。

「ふう、ラプラスの魔の気まぐれにも困ったものね」

涼しい顔のまま乱れた金色のツインテールの髪を整えたのは、真っ赤なワンピースとケープ、赤いボンネットを被ったアンティークドールを思わせる少女だった。その瞳は思わず覗き込んでしまうくらい青く澄んでいる。

「あの道化うさぎ、こんど会ったらとっちめてやるですぅ!」

と拳を握り締めて声を荒げたのは、金色の髪の少女と背丈も同じくらいの少女だった。地面に届くほどの長い褐色の髪は先のほうで二つに分かれてロールしており、民族衣装のような緑色のロングドレスとアイボリーホワイトのヘッドドレスを身に付けている。少女を見た者が最も魅了されるのは、その左右の瞳であっただろう。左目はエメラルド色、右目はルビー色のオッドアイなのだ。

「それにしても意外だったですぅ、あの子と薔薇水晶が手を組んでいやがるなんて」

清楚な容姿とは裏腹の汚い言葉を、長いロール髪の少女は口にした。

「そうじゃないわ、翠星石。組んでいたというよりはお互いに利用したと言うのが正解ね」

翠星石と呼ばれた少女は、何かを殴るように拳を振り上げた。

「どっちでもいいですぅ! 翠星石たちを仲たがいさせて戦わせようとしたことには違いないですぅ。真紅はくやしくないですか?」

真紅と呼ばれたツインテール髪の少女は肩越しに振り向き、青い瞳を翠星石に向けた。

「もちろん、悔しいわ。ラプラスの魔の介入がなければ、私たちは今頃ローザミスティカを奪われていたかもしれないわね」

ローザミスティカとは、彼女たちの体内にある魂のかけらのような物だ。

これを奪われてしまうと、本当の意味でただの人形になってしまう。

翠星石は肩をすくめた。

「逆に翠星石たちの反撃も封じてくれたです」

「そうだったわね……あら?」

真紅は笑いかけてやめ、あることに気がついた。

「あの子はどこかしら?」

「えっ?」

翠星石は真紅の言った意味がわからないようだった。怪訝そうな表情でツインテールの少女を見ている。

「……すけて」

その声はやがて大きくなった。

「たすけて…なのかしら」

真紅は凛然として声の方向に振り向き、翠星石はようやく理解したのか、ポンと手を叩いてから同じように声のほうに振り向いた。

「はやく、おろしてなのかしらー!!」

大きなクレーンの鉤詰めの先端には、真紅たちと同じ背丈の少女が襟首を引っ掛けた状態で助けを求めていたのだ。灰色で縦にロールされたおさげ髪とハート型の髪飾り、黄色を基調とした機能的なデザインの服と、オレンジ色のドロワーズを身に着けている。うっすらと涙したその瞳は緑色だった。

「ふう、あのおバカのことをすっかり忘れてたですぅ」

翠星石は呆れ顔だ。少し先にたたずむ真紅は翠星石とは違う感想を抱いたらしい。

「助けてあげましょう。今回の戦いでは金糸雀には大きな借りがあるもの」

そう言って真紅は地面を蹴って飛び上がるとクレーンの先端に立ち、その先に引っかかっている金糸雀の襟をいとも簡単に外した。

「あっ」

金糸雀は小さく抗議の叫び声を上げたが、手に持っていたフリル付の傘を開いてふわりふわりと地面に着地──

──できず、突然の突風に煽られ、ガラクタに額を打ち付けてうつぶせに着地した。

「い、いたいのかしら……」

ひりひりする額をなでる金糸雀を横目に見つつ、赤い服の少女はその近くに優雅に着地した。その姿は高貴ですらある。

「真紅、これからどうするです?」

と尋ねたのは翠星石だった。オッドアイの瞳が落ちつかな気に周囲を見回している。

「そうね、まずは別のnのフィールドの入り口を探しましょう。いいかしら?」

真紅の提案に翠星石と金糸雀はこくりとうなずき、三人の視線が同じ場所に注がれた。その先には彼女たちが弾き出されてきた古めかしい鏡があるが、その表面は黒くにごり、ヒビが入っていた。

「まったく、あの道化ウサギのせいで遠回りですぅ、絶対に今度あったら丸焼きにしてくれるです」

とても酷いことを言うとは思えない容姿の少女が怒りをあらわにしてオッドアイを燃え

上がらせる。真紅は翠星石の怒りを黙って聞き、金糸雀は同意したように腕を組んでうんうんと頷いていた。

というのも、現実世界と表裏一体を成す無数の世界で構成された「nのフィールド」の入り口だった鏡を「ラプラスの魔」というタキシード姿のウサギに閉じられてしまったのだ。真紅たち「ローゼンメイデン」にちょっかいを出してくる困った道化ウサギだった。

ただ、弾き飛ばされた世界が彼女たちの棲む現実世界なら問題はなかっただろう。三人が感じている通り、どうもそうではないようなのだ。

「とりあえず、ここから出て周りを見ましょう。二人ともカバンは持っているかしら?」

真紅が尋ねると、翠星石と金糸雀は彼女たちを補佐する小さな光「人工精霊」を通して大きな革張りのカバンを出した。彼女たちにとって非常に大切なカバンだ。

「上出来よ。前回の教訓が生きているわね。金糸雀、カバンでの移動は問題ないわよね?」

「まかせるかしらー」

「いきなり墜落は勘弁かもですぅ」

と、翠星石が冷ややかな視線を向けて金糸雀に憎まれ口をつぶやくが、ロールおさげの少女はむっとしたものの、無視することを決めたようだった。

「今は協力して元の世界に戻ることが優先よ。翠星石、口を慎みなさい」

青い目の少女が仲良くするよう、オッドアイの少女を口調もやわらかく諭す。翠星石は素直にうなずいただけだった。

「じゃあ、いきましょう。準備はいいかしら?」

翠星石と金糸雀のOKサインを確認した真紅は、自分の鞄に乗ると宙に浮かせ、先陣を切る形で空に舞い上がった。その後ろに翠星石、金糸雀の順に続く。

三人は上空から周囲を見渡し、初期の見解より今いる世界が彼女たちの棲む現実世界に近いことを感じ取った。視線の先には町らしき風景が広がっている。下を見れば、弾き飛ばされてきた場所はガラクタの集積場のようだった。

「真紅……」

翠星石が不安気に話しかけてきたが、真紅は毅然とした表情を向けて安心させる。

「まず、あそこまで行って見ましょう。この辺りにnのフィールドの入り口になるような場所は感じないわ。町に行けば見つかるでしょう。少なくともここはわけの分からない誰かの精神世界ではなさそうだわ。私たちの現実世界に似ているのが気になるけど」

「じゃあ、ここは翠星石たちが暮らす現実世界のどこかの可能性もあるですか?」

「まだわからないわ。でも、単純にべつの場所に飛ばされたことを祈りたいわね」

三人が山間を抜けようとした辺りまで飛んできたとき、金糸雀は『ゴンッ』という鈍い音をかばんの下辺りから聞いたのだが、そのまま飛行を続け、次にとんでもない目に遭った。

「きゃあー」

突然の悲鳴に驚いた真紅と翠星石が振り返ると、その瞳の先には大きなカラスにつつかれて恐慌状態に陥った金糸雀が映っていた。真紅たちが声をかける間もなく急降下してしまう。

「ちょっと、金糸雀!」

真紅が、あっけに取られた状態からようやくつぶやくが、そのときには金糸雀の姿は眼科に広がる森の中に消えてしまっていた。しかも、金糸雀の人工精霊である金色のピチカートが追いついていない。

「追うわよ、翠星石!」

「えっ? はいですぅ」

二人も急降下して後を追うが、金糸雀は恐慌状態のためかめちゃくちゃに針路を取っているらしく、まったくその姿を捉えられない。

「いったい、何があったというの?」

もちろん、真紅の問いに翠星石は答えられずはずがなかった。

◆◆◆

「ちょ、なんなのかしらー、やめるのかしら!」

カラスは執拗に金糸雀を突付き、まったく攻撃を緩めようとはしない。かなりご立腹であることは少女にも感じとれたが、何を言っても反応がない。

実は移動中、その付近を飛んでいたカラスを金糸雀が弾き飛ばしてしまったのだが、彼女はそうとは知らずに飛び去ったため、「よそ者がなにさらすんじゃあ!」と怒り心頭のカラスが世の中に変わって正義の鉄槌を下すべく復讐したのだった。運の悪いことに、そのカラスは雌をライバルの雄に奪われた直後だったため、金糸雀は体のよいヤツあたりの対象になっていた。

金糸雀は、小枝と葉っぱにまみれた状態でようやく森を抜けて町の外れに差し掛かったが、カラスの怒りは尋常ではない。完全に目が血走っている。

このとき、金糸雀は自分の人工精霊を振り切ってしまったことに気がついていない。

広い場所に出た。眼下には灰色の建物や煙突が並び、何らかの工場地帯であることがわかる。

しかし、金糸雀に冷静に自分がいる場所を分析する余裕はなかった。彼女はカラスを振り切ろうと本能的に高度を下げ、工場地帯の中を縫うように飛んでいく。カラスの速度がやや落ち、距離が開いた。建物の脇を半ば意図もせず抜け、さらに加速する。カラスと金糸雀の間はさらに拡大した。

「ふ、ふふん、け、計算通りなのかしら……」

いくらか余裕が出て肩越しに振り向いて勝利宣言した少女だったが、すぐに前を見るべきだった。

「ええっー!!ぶ、ぶつかるかしらぁー!!」

side2 【魔眼は便利じゃない】

両儀式は、ソファーで寝そべっていた。赤いブルゾンの上着を脱ぎ、えんじ色の一重を身に着けた黒髪の少女は、どこかつまらなそうな表情で黒い瞳の先にあるTVをぼんやりと眺めていた。

──20分前──

式は、午前中で学校を抜け出し、彼女の元同級生が勤める設計事務所に足を運んだのだが、そこには上着をそそくさと羽織って外出しようとするよく知る青年の姿があった。

「式、ちょうどよかった。留守を頼まれてくれる?」

黒桐幹也が、穏やかな口調で依頼した。

「はっ? どうしてだよ。トウコはどうした」

式は、いつも男口調だった。

「その橙子さんから出先から電話があってね、重要な書類を忘れてしまったから大至急届けてくれって頼まれたんだ。だからしばらく留守を頼むよ」

着物姿の少女は不機嫌そうな顔をした。肩越しで切りそろえられた黒髪が気分を象徴するかのように一層黒く見える。

「誰か来たらどうする、電話は?」

「とりあえず誰も来ないと思うよ。電話は留守録にしておくけど、僕が出ていた後にかかってきたものは橙子さんの可能性が高いから出てくれないかな。まあ、外出は2時間くらいだと思うよ」

じゃあ、と黒髪の青年は手を振って足早に事務所を出て行ってしまった。

思いがけずぽつんと一人残された式は、とりあえずTVのスイッチを入れ、応接用のソファーに腰を下ろした。たいして広くもない、お世辞にも整理整頓されているとは言えない事務所内だが、やはり一人だとすこし寂しい感じがした。

「ちっ、つまらないな…まあ、静かに寝るには好都合だ」

式はつぶやき、赤いブルゾンを脱いでソファーに横になった。天井を見上げるとコンクリートのままの内壁が目に映るが、彼女は特に気にしない。

見たくもないTV番組の音声が式の耳に流れこみ、それがちょうどいいくらいに眠気を誘う。彼女は小さなあくびをして瞳を閉じ、心地よいまどろみに引き込まれようとしていた。

グワッシャーン!!

耳を劈く音の直後、横になっていたソファーに何かが激しく衝突し、その衝撃で式は前方に放り出されてしまった。

「くっ!」

したたかに頭と腰をテーブルに打ちつけた少女は、痛覚部分を確かめる間もなく何事が起こったのかと素早く顔を上げた。

「!!!」

式は、形のよい片方の眉を吊り上げた。所長用デスクのすぐ後ろにある大きな窓ガラスが粉々に砕けてぽっかりと穴が開き、ガラス片と机の上に雑多に載せられた書類や書籍が、それがぶつかったとみられる衝撃で床に散乱していたのである。なかなかの惨状だった。

「おいおい、まさか隕石でも落ちたんじゃないだろうな」

平然と式は立ち上がって冗談をつぶやいたが、突然の事態には苛立っているようだった。顔はまったく笑っていない。

「んっ?」

式は目を凝らし、所長席の前に書籍や書類と大きな鞄の下に埋もれている少女?を発見した。

「元凶はお前か?」

近寄ってみると、倒れている少女はアンティークドールくらいの背丈だった。灰色の髪とロールおさげ、黄色を基調とした機能的な服を身に付けている。式は、フリルの付いたその袖からのぞく少女の手首が人形特有の球型関節だということに気がついた。

「こいつ、人形なのか?」

半信半疑で式はつぶやいた。彼女は少女の肌に触れ、その感触と精巧さに驚いた。

「ふーん、まさかと思うけど、橙子あたりのいたずらじゃないだろうな?」

しかし、その推理には容易に穴が開いてしまうことがわかっていた。人形師蒼崎橙子が鞄に潜ませた、まるで生きているかのような人形を外から窓を突き破らせて両儀式を驚かす、などという大仕掛けをわざわざ企むとは考え難かったのだ。そのようなイタズラには何度か遭っていたが、大抵は黒髪の青年を模した人形を作って彼女をだまそうとしていたのだ。

ただ、式の有する魔眼の力によって簡単に偽者だと見分けられてしまっていたが……

両儀式の左右の瞳が青と夕焼け色に輝き出した。彼女の両目は生きているならなおの事、万物の全てをほころびを視る事のできる「直死の魔眼」だった。その視えた線を断ち切ることによって、あらゆる生命と物質を殺す(滅ぼす)ことが出来るのだった。

式の瞳が元の黒色に戻った。彼女は怪訝そうな顔で目の前の少女を見つめ、やがてぼそりとつぶやいた。

「お前、生きているだろ?」

反応はない。式は仏張面のまま気絶? している少女をさらに見つめ、やわらかい頬を突っついた。

ちょっと、困ったかしら……

金糸雀は、死んだふりというよりも「動かない人形のふり」を必死に演じつつ、脱出方法を探っていた。少女にとって運が悪かったのは、衝突してガラスをぶち破った部屋に「人間」がいたことだった。金糸雀は鞄と書籍の下敷きになっていたが、彼女が起き上がるよりずっと早く人間の方が立ち直ってしまい、脱出のタイミングを逸してしまった。

お、落ち着くのよ、落ち着くのかしら。ローゼンメイデン一の頭脳派、第二ドールの金糸雀に不可能の文字はないかしら。絶対に脱出する手はあるかしら!

でも、失敗とか挫折とかはあるかもしれないけど……

(いけないかしら、もっと前向きに考えるかしら)

金糸雀は迷いを断ち切るように首を横に振った。

と同時に自分の犯した失敗にギクリとしてしまった。

「おい、いま首を振ったろ」

容赦のない突っ込みが金糸雀の耳に響く。少女はだらだらと汗をかき、おそるおそる片目だけをゆっくりと開いた。

「○×△□!!!」

金糸雀は、悲鳴を上げて飛び起きてしまった。少女に疑いを抱いていた人間の顔が真近にあったからだ。その瞳は青と夕焼け色に光輝いていた。

後ずさった金糸雀に着物姿の少女は好奇にあふれた視線を向けた。

「へえー、動ける上にしゃべれるのか、こいつは驚いたぜ」

式がゆっくりと近づき、手を伸ばす。金糸雀はさらに後ずさり、必死に考えを巡らせた。すぐにでも逃げるしかないのは判っていたが、鞄とカサを置いたまま逃げるわけにもいかなかった。

式の右手が伸び、金糸雀の頭に乗せられた。

「えっ?」

金糸雀は思いがけない結末に驚いた。酷いことをされると覚悟していたのに、少女の頭に乗せられた手は優しく金糸雀を撫でたのだ。

「お前、名前は? どこから来たんだ」

ポカーンとした「謎」の少女に、両儀式は温かく微笑した。

「別に言いたくなかったら、それでもいいよ」

式は、そう言って立ち上がろうとし、思わず声を上げて笑ってしまった。金糸雀は頬を赤く染めてうつむいている。

ロールおさげの少女のお腹が鳴ったのだった。

「ろーぜんめいでん?」

「そう、カナは誇り貴きローゼンメイデンの第二ドールなのかしら」

人間の少女と人形の少女はソファーに座ってお菓子を食べていた。黒髪の少女が事務所の戸棚からもってきた高級クッキーだ。テーブルに置かれた飲み物はお茶とオレンジジュースだった。

金糸雀は、手に持ったクッキーを意味もなく高々と挙げる。

「カナは七体のローゼンメイデンのうち、一番の頭脳派なのかしら」

「へえー、お前、頭いいんだ」

金糸雀は胸を張ったが、おもわずクッキーを握りつぶしてしまう。式にもう一つもらい、気を取り直して説明した。

「カナたちローゼンメイデンは究極の少女を目指してみんな戦っているの」

「究極の少女?」

「うん、カナたちを作ったお父様がそれを望んでいるの。だからカナたちは戦うの。戦って勝って究極の少女になってどこかにいるお父様に会うの」

「ふうん、お前も大変だな……」

式は、お茶をすすり肯定も否定も詮索もしない。まだ15分しか経過していないが、二人は以前からの友達のように語り合っていた。式が金糸雀の存在をあっさりと受け入れたからであり、金糸雀も頭を優しく撫でてくれた式に全く悪意がないことを感じていた。

「ところで、お前、仲間とはぐれたんだろう。こんなところで呑気にしていていいのか?」

式は、目線を落として金糸雀を見る。少女はオレンジジュースを飲んでから言った。とりあえずガラスの修理は空腹を満たしてから実行するという事らしい。

「大丈夫なのかしら。カナはローゼンメイデン一の頭脳派、むやみに動いたら逆にすれ違うのかしら。カナの人工精霊のピチカートを目印にすれば、きっと真紅たちが見つけてくれるかしら」

「人工精霊って何だ?」

「カナたちローゼンメイデンの一体一体についているカナたちを助けてくれる光の精霊なのかしら」

「へー、それってどこにいるんだ?」

「カナが呼べば服から出てくるのかしら。ピチカート、ピチカート、でてくるかしら」

何も出てこない。金糸雀は服の中を覗き込むが、一向に人工精霊は見つからない。呼びかけても姿を現さなかった。

「うーん、おかしいかしら」

まさか潰したという事はありあえない。とすれば……

「しき、カナがガッシャーンてやってしまったとき、金色の光みたいのが飛んでいなかったかしら?」

問われた黒髪の少女は、人差し指をこめかみにあてて記憶の河を遡ったが、思い当たらないようだった。

「いや、お前だけだったぞ。他には見なかったぜ」

うーんと金糸雀は小さくつぶやき、両腕を組んで記憶の河を遡ってみた。ガラクタの山を後にして、途中でカラスに襲撃されて森に突っ込んで──そのときにピチカートはいたかしら。森を出たらいつの間にか建物がたくさんある場所を飛んでいて──もっと飛んで──そのときにピチカートは……

「い、いなかったかしら……」

金糸雀は、それが何を差すのか解ったらしい。がっくりと肩を落としてうめいた。

「ま、迷子になったかもかしら、割ったガラスもすぐに元に戻せないかしら」

「えっ? 迷子」

式は、うなだれる金糸雀から状況を説明された。

「つまり、その人工精霊がいないとガラスも元に戻せず、お前の仲間が捜しづらいというのか?」

「うん。近くに真紅たちがいればカナだって感じることができるけど、どういうわけかよくわからないかしら」

「でも、お前のことを仲間も捜しているんだろ」

「たぶん、そうだと思うけど」

「だとしたら、しばらくここに居ればいい。仲間が近くに来ればお前もわかるし、むこうも気づくだろ? 遠慮するな、すれ違うよりましだろ」

式は、金糸雀の頭をひと撫でして励ましてあげた。自分でも不思議に思うくらい金糸雀のことが気になっていた。

金糸雀が感じたように、式もローゼンメイデンという謎の生き人形に全く悪意を感じておらず、逆に運命に突き動かされるように戦っているというドールに大いに興味をもつようになっていた。

「ま、心配するな。この事務所に出入りしている連中はちっとやそっとじゃ驚かない変わった奴らばかりだ。それに大半は帰ってくるのが夕方近くになりそうだからな、その前に仲間がお前を見つけてくれるといいな」

言ってから両儀式はハッとした。この状況をその連中に見られたら自分はどう思われるだろうか? 生きた人形と戯れている(と映る)自分を目撃されたら……

黒桐幹也、蒼崎橙子、黒桐鮮花……

いずれも複雑な意味で目撃されたくない人物たちばかりだった。

「うーん」

式は頭を掻いたが、まさか金糸雀を追い出すわけにもいかないので、真剣にしばらく考え込んでしまう。

しかし、両儀式の懸念は意外に早く訪れた。

元気な声の方向に思わず振り向いた式は、事務所に入ってきたとある少女と目が合った。

「なんだ、式いたの。兄さんと橙子さんはどこかしら」

冷たい態度と素っ気ない声で式に質問したのは、黒桐幹也の妹である黒桐鮮花だった。セミロングの黒髪、凛とした顔の非の打ち所のない美少女だ。全寮制のお嬢様学校に在籍し、成績も優秀。時折こうして事務所に魔術の修行に来るのだった。

その鮮花は、ある事情のために式のことをライバル視していた。

「残念だったな、幹也も橙子も仕事で外出中……」

式が最期まで言い終えられなかったのは、鮮花のほかにもう一人の少女が居ることに気がついたからだった。長く黒い髪、切りそろえられた前髪とかすんでしまいそうな美しさの少女……

「浅上藤乃か」

かつて式と死闘を演じた美少女は、冷静な表情を変えずに丁寧なお辞儀をした。最近、橙子の事務所に出入りするようになったらしいが、あの死闘以来、事務所で会うのは初めてだった。

(ちっ、よりによって浅上まで……)

式は内心で舌打ちしたが、二人の目が一定の方向に注がれていることに気がついた。

しまった!

やっぱりだった。金糸雀がソファーの陰からひょっこりと顔を出し、二人の少女を伺っていたのだ。式はうめくように思わず右手で顔を覆ってしまう。別に見つかってもいいはずだが、前置きくらいあってもいいかと思っていたのだ。

「ちょ、式……その子って?」

鮮花は、うろたえたような言葉とは裏腹に機敏な動作で詰め寄り、びくりとする金糸雀をじっと見つめ、

「きゃー、かわいいぃー!!かわいすぎるぅぅ」

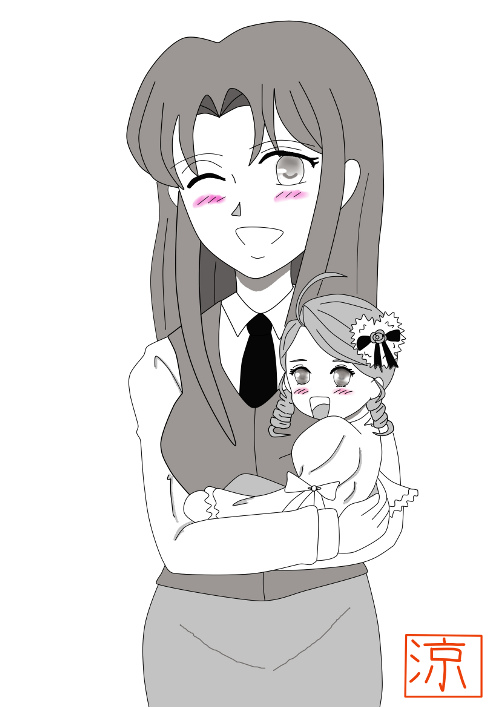

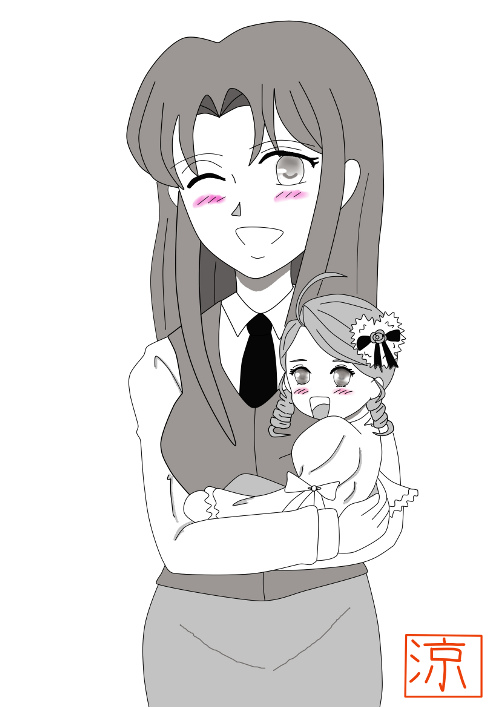

と金糸雀のマスターである草笛みつ以上の電撃愛撫をもって、文字通りローゼンメイデンを<抱き締めまくった>

「黒桐さん、黒桐さん……」

浅上藤乃が止めに入らなければ、金糸雀はきっと落ちていただろう。

「ねえ、式、この子いったいなんなの? まさか橙子さんが作った人形?」

ちがう、と式は簡潔に答える。説明するのが面倒くさかったので、その役目を金糸雀自信に促した。鮮花の腕に抱かれたまま、人形の少女はたどたどしいながらもこれまでのいきさつを説明した。

「ローゼンメイデンですって!?」

「なんだ、鮮花知っているのか?」

「知ってるわけないでしょう! 少なくとも私は初耳よ」

「私は知ってます」

思わぬ告白をしたのは浅上藤乃だった。意外そうな視線を向けられた美少女は金糸雀の頭をなでながら語った。

「以前、礼園の蔵書室で何気に手に取った本でローゼンという謎の天才人形師が作った人形についての記述を読んだ事があります。細かい内容までは忘れてしまいましたが、金糸雀ちゃんが話してくれた内容と比べると都市伝説のごく一部だけだったと記憶しています」

浅上藤乃は、話し終えると「抱かせて」とばかりに鮮花から金糸雀を譲ってもらう。

──鮮花は、整理した内容を口に出した。

「つまり、結界のような空間で戦っていた五体のローゼンメイデンのうち三体がラプラスの魔っていうウサギの気まぐれで現実世界に弾き飛ばされて、そこで金糸雀ちゃんがカラスに襲われて偶然ここに突っ込んだということね、式」

「ああ、そんなところだ。そこにオレが居合わせた。話としてはつじつまが合ってるだろ?」

鮮花は、カチンと来るところがあったらしい。

「ちょっと、なによその言い方、私がぜんぜん信じていないみたいじゃないのよ」

「そんな風に聞こえたのか? お前、信じたんだろ、じゃあ、それでいいじゃん」

あのねぇ、と鮮花は声を荒げようとして金糸雀の視線に気づき、こほんと咳きこんで矛を収め、ぽっかりと穴が開いたガラス戸を一瞥した。

「とにかく、人工精霊っていうのともはぐれたんでしょう? ええと、ピチカートちゃんだっけ? その子がいないとこの大穴も直せないのよね」

「そうなのかしらー」

鮮花と藤乃は金糸雀の声としぐさに萌えてしまう。式は二人のほんわか度に口元を引きつらせつつ、ソファーに座った。

「ま、さっきも話していたけど、共闘している仲間の二人は金糸雀を捜しているはずだ。この辺りの地理には詳しくないみたいだからむやみに行動するのもすれ違いになるし、人目に付く。だったら目印か何かをつけて、しばらくここに居ればって言ったんだよ」

「なるほど、式の言うことはもっともだわ。この辺りは工場地帯と住宅が隣り合わせになってて人目にも付きやすいわね。むやみに外に出られても問題だわ」

鮮花は、金糸雀の小さなぷにぷにの手をとってにっこりと笑った。

「よろしくね、金糸雀ちゃん。遠慮しないでしばらくここに居てもいいわよ」

「というより、ずっとここに居てもよろしいですわ」

やや危険な笑みを浮かべたのは浅上藤乃だった。一応、鮮花も金糸雀も冗談と受け取る。

金糸雀は安心して二人にお礼を言うと、式のほうを見た。

「式のいった通りなのかしら、この建物に出入りする人間はすぐにカナのことを認めてくれる変わった人間ばかりだって」

鮮花の目が受け容れがたしというように着物姿の少女に向けられた。

「ちょっと、式、金糸雀ちゃんに何を吹き込んだのよ。変わった人間ばかり? あんたがそのトップでしょう、私と藤乃を巻きこまないでほしいわ」

「魔術師に弟子入りしているヤツの台詞とは思えないぜ」

「魔術師?」

式は、不思議そうな顔をする金糸雀に説明した。

「ああ、そうだ。このボロい建物のオーナーは魔術を身につけた女なんだ。お前の生みの親のローゼンと同じ人形師なんだぜ。で、その弟子が鮮花なんだよ」

「へえ、カナたちみたいな人形を作ったり、nのフィールドに行けたりするの?」

鮮花は困った顔をしつつ答えた。

「そ、そういうのは無理だけど、私の場合は炎を操れるってことかしら」

「すごーい、鮮花すごいのかしら」

「まあ、まだ見習いなんだけどね」

鮮花は照れ笑いするが、頬は緩みっぱなしだった。素直に嬉しく思っているようだ。金糸雀を抱いている浅上藤乃は面白くなさそうだ。

「……ちなみに金糸雀ちゃん、私は見たものを何でも捻じ曲げることが出来ます」

「えっ? 藤乃も魔術が使えるの。すごーい、みんな凄いのかしら」

金糸雀が手を叩いてほめると、浅上藤乃の表情がぱっと明るくなった。どうやら鮮花だけ褒められたのが気に入らなかったらしい。

式は、そんな二人を見て肩をすくめ、「やれやれ」とつぶやいて、淹れ直したお茶をすする。ふと時計を見ると14時半をまわっていた。

「そろそろ幹也が帰ってくる頃だな」

帰ってきたら何か適当な食事を作ってもらおう。

そう考えて、式はクッキーを一つ摘んだのだった。

◆◆◆

一方、真紅と翠星石は主人に置いてきぼりを食らう羽目になったピチカートを含めて金糸雀の捜索を続けていたが、どういうわけかその存在を感じ取れずに困惑していた。

「真紅、みつかったですか?」

「だめだわ、あっちの森のほうにはいないみたい。翠星石の方は?」

「まったく痕跡なしですぅ。でかい学校を見つけたですが、その周りにも見当たらないです」

「おかしいわね、そんなに遠くには行っていないはずだけど……」

二体は考え込み、そして目を合わせた。

「こうなると人目につくから避けていたけど、工場地帯を捜すしかないわね。時間も経っているし、あまりぐずぐずしていられないわ」

「真紅、もし金糸雀が人間に捕まっていたら、どうするですか?」

人目の多い工場地帯に墜落していれば十分可能性がある。

「どうもしないわ、もちろん助けるだけよ。金糸雀は私たちの大切な姉妹ですもの」

翠星石もうなずく。金糸雀のことを小ばかにしているが、同じローゼンメイデンとしてやはり放っておけないようだった。彼女の瞳に決意めいた光が射す。

真紅が秀麗な顔に思考をたたえ、疑問を述べた。

「一つだけ解らないことがあるわ。私たちがnのフィールドから飛ばされたこの世界、ほぼ現実世界に間違いないと思うけど、何かがしっくり来ないわね」

「どういうことですぅ? 現実世界ならそれほど帰るのも難しくないですのに」

「そうね、だったらいいけれど、そうじゃなかったらちょっと厄介かしら。それに……」

真紅は口を閉ざし、青い目でその先を見た。住宅街と一緒に灰色の建物と高い煙突がいくつかある工場地帯だ。

「行きましょう、早く金糸雀を見つけてあげないと」

小春日和の空の下、真紅と翠星石が乗る鞄は工場地帯に向けて急いで針路をとったのだった。

──後編に続く──

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

あとがき

涼です。考えていた短編の前編をようやく文章にすることが出来ました。

ローゼンメイデンもヤングジャンプで復活し、空の境界も第六章が公開され、一周年を迎えました。まあ、その記念みたいなSSです。

よく書いたもんだ。

一回で終えられないのは計算外です。

これが新年初のSSになりました。

2009年1月1日 ──涼──

修正履歴

誤字および脱字の修正をしました。

2010年3月──涼──

最終修正です。誤字脱字の修正と文章の見直しをしました。

2011年9月19日──涼──

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇